L’occlusion du cathéter est l’une des complications les plus courantes associées aux dispositifs d’accès veineux centraux (CVAD). Les taux d’incidence rapportés varient de 3 % à 79 %1.

Cette complication peut avoir un impact significatif sur les soins aux patients et peut, dans certains cas, entraîner des conséquences cliniques plus graves, notamment une morbidité et une mortalité accrues.

La prévention de l’occlusion du cathéter est donc une priorité essentielle dans les milieux cliniques. Une stratégie efficace consiste à utiliser certains types de connecteurs sans aiguille, qui ont démontré leur capacité à réduire le risque de formation de thrombus intraluminal.

Dans cet article, nous explorerons la nature et les conséquences des occlusions de cathéters, puis examinerons comment les connecteurs sans aiguille (aussi couramment appelés valves bidirectionnelles) pourraient constituer une solution potentielle.

Les types d’occlusion de cathéter

L’occlusion du cathéter peut être définie comme un blocage partiel ou complet de la lumière du cathéter, ce qui entrave ou empêche l’écoulement des fluides ou des médicaments2.

Les types d’occlusion de cathéter sont classés en trois grandes catégories3:

- Occlusions mécaniques : Elles sont causées par des problèmes physiques à l’intérieur ou à l’extérieur du cathéter. Les causes courantes incluent le pliage du cathéter, le déplacement de l’extrémité cathéter, le délogement partiel du cathéter ou le mauvais positionnement d’une aiguille de Huber dans une chambre implantable.

- Occlusions chimiques : Elles peuvent résulter du mélange de médicaments incompatibles, ou de résidus de lipides ou de médicaments s’accumulant à l’intérieur du cathéter.

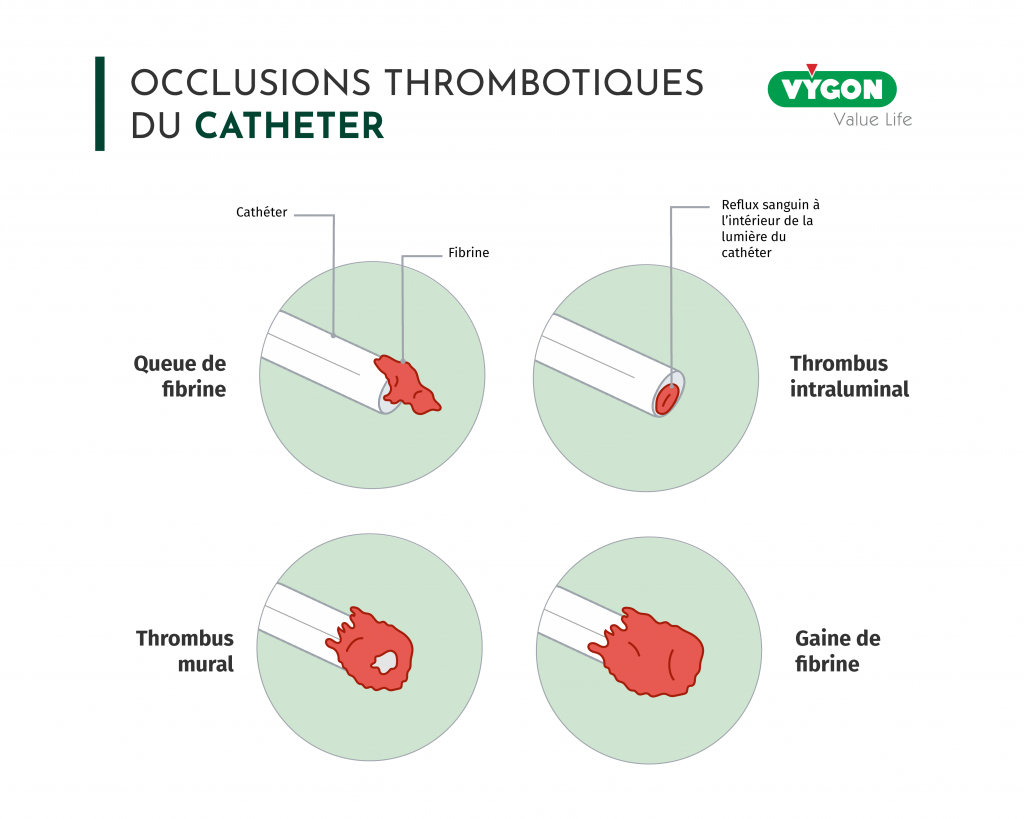

- Occlusions thrombotiques : Elles impliquent la formation d’un caillot sanguin (thrombus) à l’intérieur du cathéter, autour de celui-ci ou dans la veine environnante. Les occlusions thrombotiques peuvent se présenter sous forme de thrombus intraluminal, queue de fibrine, de manchon de fibrine ou de thrombus mural.

Dans les cas d’occlusion thrombotique, la thrombose liée au cathéter peut être classée comme suit :

- Occlusion partielle : caractérisée par un écoulement lent à travers le cathéter.

- Occlusion persistante à l’aspiration : le cathéter peut être rincé, mais l’aspiration (retrait du sang) est impossible.

- Occlusion totale : ni rinçage ni aspiration par le cathéter ne sont possibles.

Conséquences de l’occlusion du cathéter

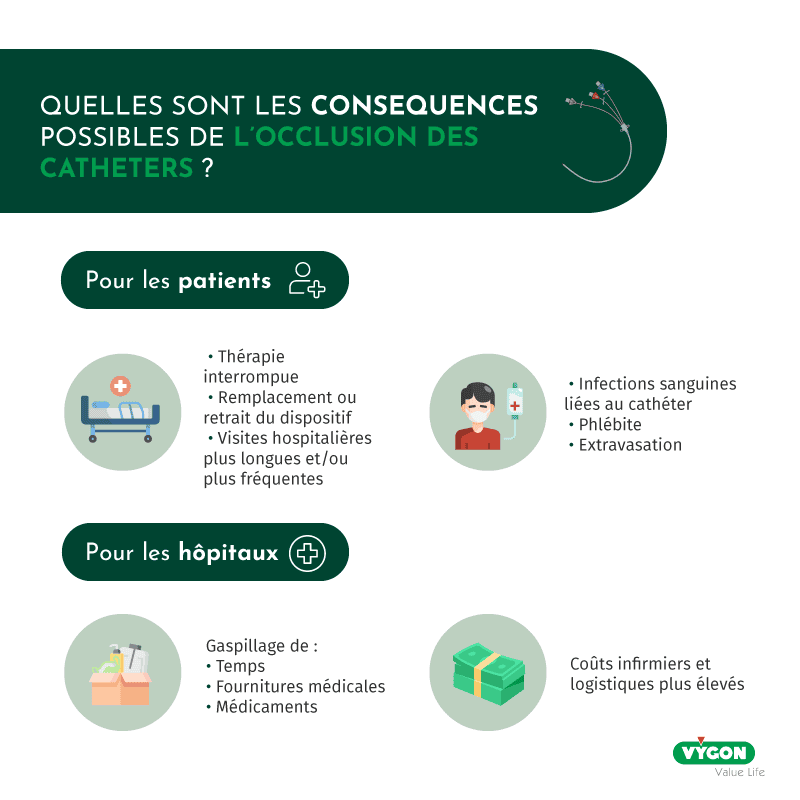

L’occlusion du cathéter peut avoir un impact significatif sur les patients et les établissements de santé.

Pour les patients, elle est le plus souvent associée à une interruption de la thérapie due à une perte de perméabilité (43 %). Elle peut également entraîner le remplacement (29 %) ou le retrait (14 %) du dispositif, et dans certains cas, une augmentation des visites à l’hôpital (15 %). Ces complications peuvent retarder le traitement et prolonger les séjours hospitaliers. Elles sont souvent douloureuses et éprouvantes, avec un impact négatif sur le bien-être général du patient. De plus, elles entravent la progression thérapeutique du patient et augmentent le risque de complications acquises à l’hôpital.

Par exemple, les occlusions augmentent le risque d’infections sanguines liées au cathéter (CRBSI), de phlébite et d’extravasation, posant de graves problèmes de sécurité. Dans les cas graves, elles peuvent augmenter le risque de mortalité. De plus, la gestion des occlusions implique souvent l’utilisation d’agents thrombolytiques comme l’activateur tissulaire du plasminogène (tPA), qui est associé à un risque accru de CRBSI1.

Pour les hôpitaux, l’occlusion représente un fardeau économique considérable. Elle entraîne une perte de temps, de fournitures médicales, de médicaments, ainsi qu’une augmentation des coûts infirmiers et logistiques1.

Ces conséquences soulignent l’importance de la prévention, de la détection précoce et de la gestion appropriée des occlusions pour protéger la santé des patients et les ressources des établissements de santé. Ainsi, suivre les directives et recommandations internationales, telles que celles de l’INS4, est essentiel pour garantir les meilleures pratiques et réduire le risque d’occlusion.

En complément de ces recommandations, d’autres mesures préventives peuvent également être envisagées. L’une des options est l’utilisation de connecteurs sans aiguille.

Rôle des connecteurs sans aiguille avec fonction anti-reflux dans la prévention de l’occlusion du cathéter

Les connecteurs sans aiguille sont des dispositifs médicaux conçus pour permettre un accès sûr et rapide aux lignes intraveineuses (IV) pour l’administration de fluides et de médicaments.

Initialement développés pour prévenir les blessures par piqûre d’aiguille5, les premiers modèles de connecteurs sans aiguilles (utilisant des déplacements de fluide positifs et négatifs) nécessitaient des protocoles de clampage complexes. Cela pouvait entraîner une confusion chez les utilisateurs et augmentait le risque de complications telles que les infections liées aux cathéters centraux (CLABSI)5.

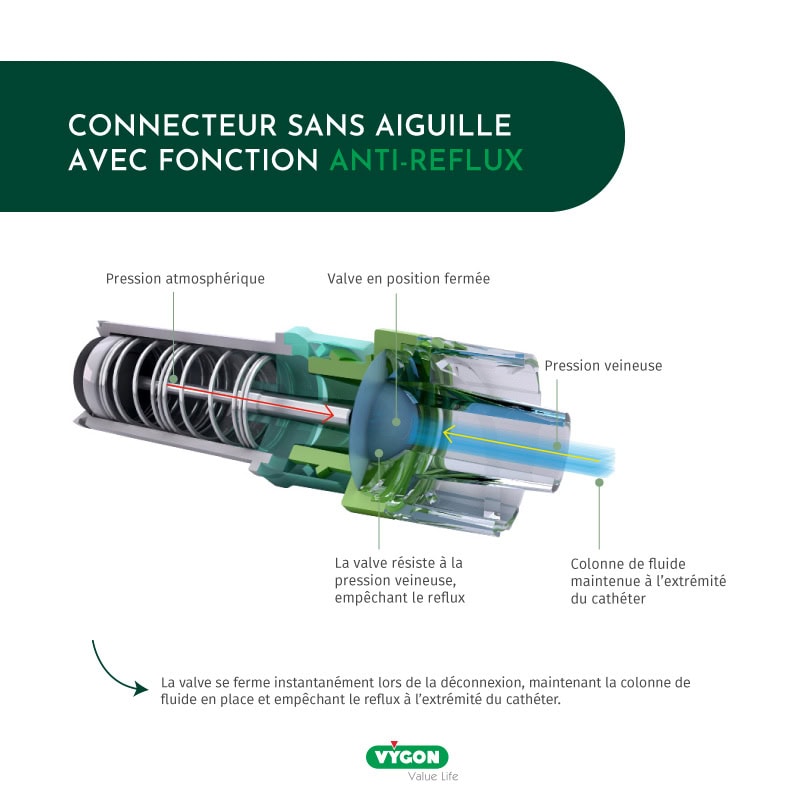

En réponse aux préoccupations de sécurité, notamment celles soulevées par la FDA, les conceptions des dispositifs ont été améliorées. Des connecteurs à déplacement neutre et fonction anti-reflux ont été développés et se sont révélés efficaces pour prévenir les occlusions3,5.

Les connecteurs neutres anti-reflux sont conçus avec des valves sensibles à la pression afin d’empêcher le reflux sanguin dans toutes les phases d’utilisation5. Ainsi, selon Buzas6, ces dispositifs présentent un reflux minimal.

Cela est particulièrement important car le reflux sanguin est une cause majeure d’occlusion de cathéter, représentant jusqu’à 58 % de tous les cas2. Étant donné qu’il est largement influencé par les pratiques de rinçage et de verrouillage, l’intégration de la technologie anti-reflux joue un rôle essentiel dans la réduction des occlusions et donc dans l’amélioration de la sécurité des patients et de l’efficacité clinique.

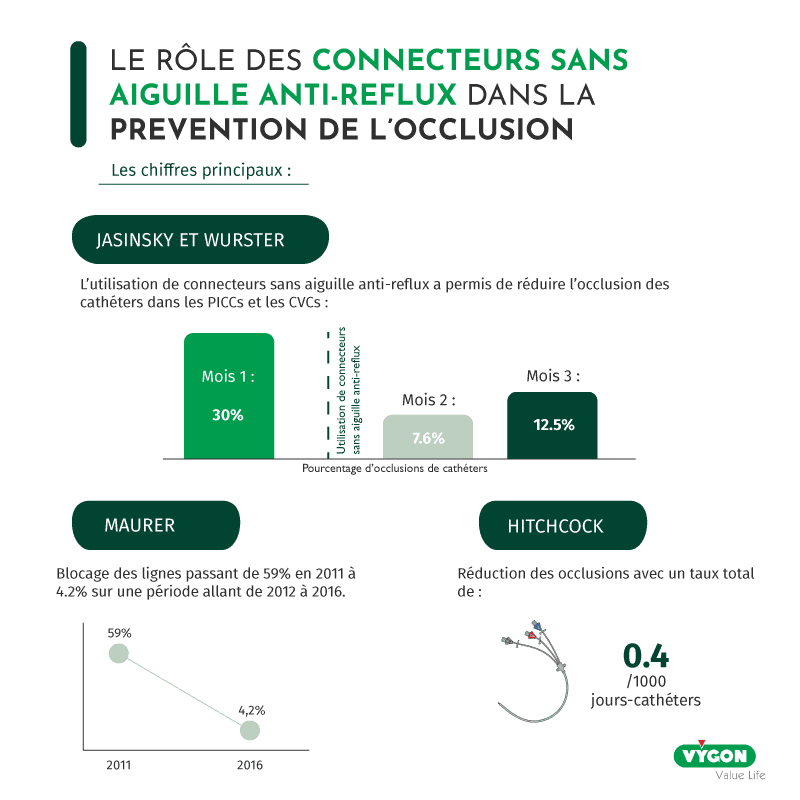

Selon Jasinsky et Wurster⁷, l’utilisation d’un connecteur sans aiguille anti-reflux a permis de réduire significativement les taux d’occlusion dans les PICC et les CVC, passant de 30 % au premier mois à 7,6 % au deuxième mois, puis à 12,5 % au troisième mois. Maurer⁹ a rapporté des résultats positifs similaires, avec un taux de blocage de ligne passant de 59 % en 2011 à 4,2 % sur une période allant de 2012 à 2016. Hitchcock⁸ a également observé une réduction des occlusions, avec un taux total d’occlusions de 0,4 pour 1000 jours-cathéter.

Cette diminution des occlusions présente des avantages financiers importants pour les hôpitaux, car elle implique une réduction de l’utilisation de médicaments (alteplase ou héparine), moins de remplacements de cathéters et un gain de temps chez les infirmiers. Grâce à la réduction d’utilisation de la solution saline héparinée, Hitchcock8 a rapporté une économie de £14,553 plus TVA sur 9702 jours-cathéter. Buzas6 a également documenté des économies fixes de 124 370 $ sur la période d’étude, comprenant 28 % d’économies sur les fournitures, 27 % sur les coûts infirmiers et 27 % sur les coûts pharmaceutiques.

Au-delà de la prévention de l’occlusion, les connecteurs sans aiguille contribuent également au contrôle des infections. Comme l’expliquent Moureau et al.², ils se scellent automatiquement lors de la déconnexion, minimisant ainsi le risque d’entrée de micro-organismes dans le cathéter.

Les connecteurs sans aiguille offrent plusieurs avantages cliniques et économiques, notamment en réduisant les blessures par piqûre d’aiguille, les occlusions des cathéters et les infections sanguines liées aux cathéters (CRBSI).

De plus, leur efficacité dans la prévention des occlusions des cathéters est particulièrement bien documentée dans la littérature, ce qui renforce leur pertinence dans la pratique clinique. Compte tenu du nombre croissant de preuves, les connecteurs sans aiguille apparaissent comme une solution prouvée, visant à améliorer la sécurité des patients et à réduire les coûts de santé.

Bibliographie

- Steere, Lee, et al. « Lean Six Sigma for Intravenous Therapy Optimization: A Hospital Use of Lean Thinking to Improve Occlusion Management ». Journal of the Association for Vascular Access, vol. 23, no 1, march 2018, p. 42‑50. https://doi.org/10.1016/j.java.2018.01.002.

- Moureau, Nancy, et al. « A Systematic Review of Needleless Connector Function and Occlusion Outcomes: Evidence Leading the Way ». Journal of Infusion Nursing, vol. 48, no 2, march 2025, p. 84‑105. https://doi.org/10.1097/NAN.0000000000000578.

- Canadian Vascular Access & Infusion Therapy Guidelines, CVAA Occlusion Management Guideline for Central Venous Access Devices (CVADs), 2019 Second Edition.

- Infusion Nurses Society (INS), Infusion Therapy Standards of Practice, 9th edition, Revised 2024.

- Rosenthal, Victor Daniel. « Clinical Impact of Needle-Free Connector Design: A Systematic Review of Literature ». The Journal of Vascular Access, vol. 21, no 6, november 2020, p. 847 53. https://doi.org/10.1177/1129729820904904

- Buzas. « Keeping You Connected: Anti-Reflux Connectors Reduce Catheter Occlusions and Use of Alteplase ». National Home Infusion Association 2021 Annual Conference.

- Jasinsky, Lisa M., et Julie Wurster. « Occlusion Reduction and Heparin Elimination Trial Using an Antireflux Device on Peripheral and Central Venous Catheters ». Journal of Infusion Nursing, vol. 32, no 1, january 2009, p. 33 39. https://doi.org/10.1097/NAN.0b013e3181921c56.

- Hitchcock, Jan. « Preventing Intraluminal Occlusion in Peripherally Inserted Central Catheters ». British Journal of Nursing, vol. 25, no 19, october 2016, p. S12 18. https://doi.org/10.12968/bjon.2016.25.19.S12.

- Maurer and CDFFT IV Team. « Reducing the occlusion rates of peripheral midlines, our 5 years experience using Bionector TKO needle free connectors » Presentation[HC1] [PT2]. County Durham and Darlington, NHS Foundation Trust.