À l’occasion de la Journée Mondiale du Cœur, nous passons en revue les innovations les plus importantes dans le domaine de la cardiologie. Des progrès en imagerie et en diagnostic aux dispositifs qui sauvent des vies, le cœur de la médecine bat plus fort que jamais…

Innovation cardiovasculaire à l’occasion de la Journée mondiale du coeur

Chaque année, le 29 septembre, nous célébrons la Journée Mondiale du Cœur, une date qui nous invite à réfléchir à la santé cardiovasculaire, l’une des principales préoccupations de santé publique à l’échelle mondiale.

Ces dernières années ont marqué un tournant important dans le domaine de la cardiologie, caractérisé par des avancées révolutionnaires dans la détection précoce, la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires.

Bien que les maladies cardiovasculaires ne soient plus la principale cause de mortalité et de handicap dans certains pays — comme le Royaume-Uni, où elles ont récemment été dépassées par les cancers — elles restent responsables d’environ un tiers des décès dans le monde. Leur traitement efficace repose à la fois sur des stratégies de prévention et sur des avancées cliniques et technologiques continues.

Des pathologies telles que l’ischémie, les maladies cérébrovasculaires, l’insuffisance cardiaque ou l’hypertension continuent de menacer la population et justifient les efforts déployés par les professionnels pour sensibiliser à l’importance de la prévention et persévérer dans la recherche de progrès scientifiques dans ce domaine.

Cet article se concentre sur cinq domaines clés ayant récemment connu une transformation : la prévention, les progrès en cardiologie clinique, les interventions mini-invasives, l’innovation dans les dispositifs cardiovasculaires et la menace pour la santé cardiovasculaire que représente la prolifération des microplastiques.

Prévision et prévention : la nouvelle frontière du risque cardiovasculaire

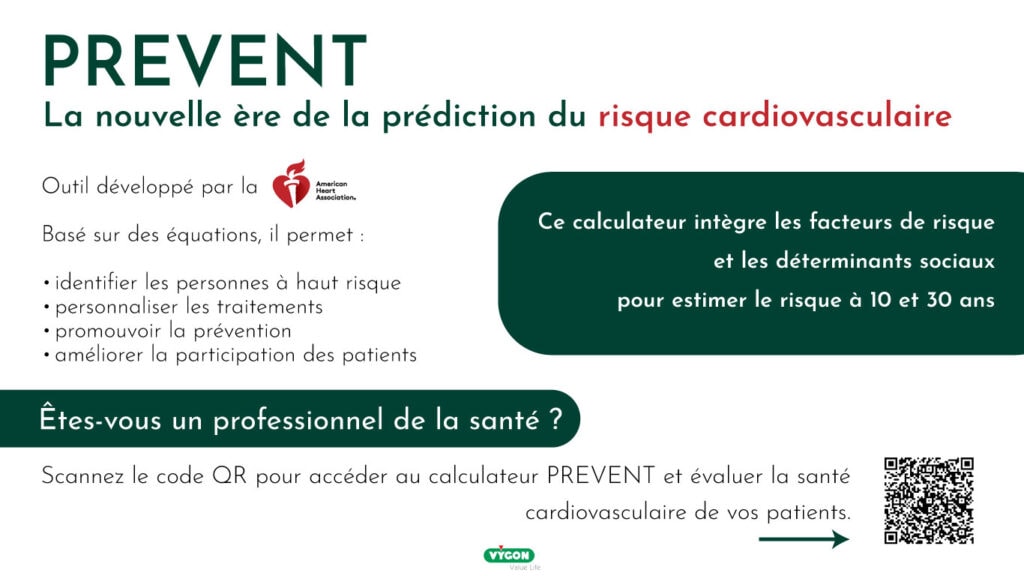

Calculateur de risque PREVENT : révolutionner l’évaluation des risques

L’un des développements les plus significatifs de l’année dernière a été la validation du calculateur de risque PREVENT, développé par des experts scientifiques en collaboration avec l’American Heart Association. Cet outil représente un changement de paradigme dans l’évaluation du risque cardiovasculaire en calculant le risque à 10 et 30 ans de maladie cardiovasculaire totale, à l’aide de mesures de la santé cardiaque, rénale et métabolique.

Ce qui distingue PREVENT des calculateurs précédents, c’est son approche inclusive:

il ne considère pas la race ou le sexe comme des facteurs de risque, mais inclut des mesures de désavantage social. La validation de cet outil s’est appuyée sur les données de plus de 6 millions d’adultes américains, démontrant une précision supérieure dans la prédiction du risque cardiovasculaire par rapport à l’équation de cohorte groupée (PCE) précédemment utilisée.

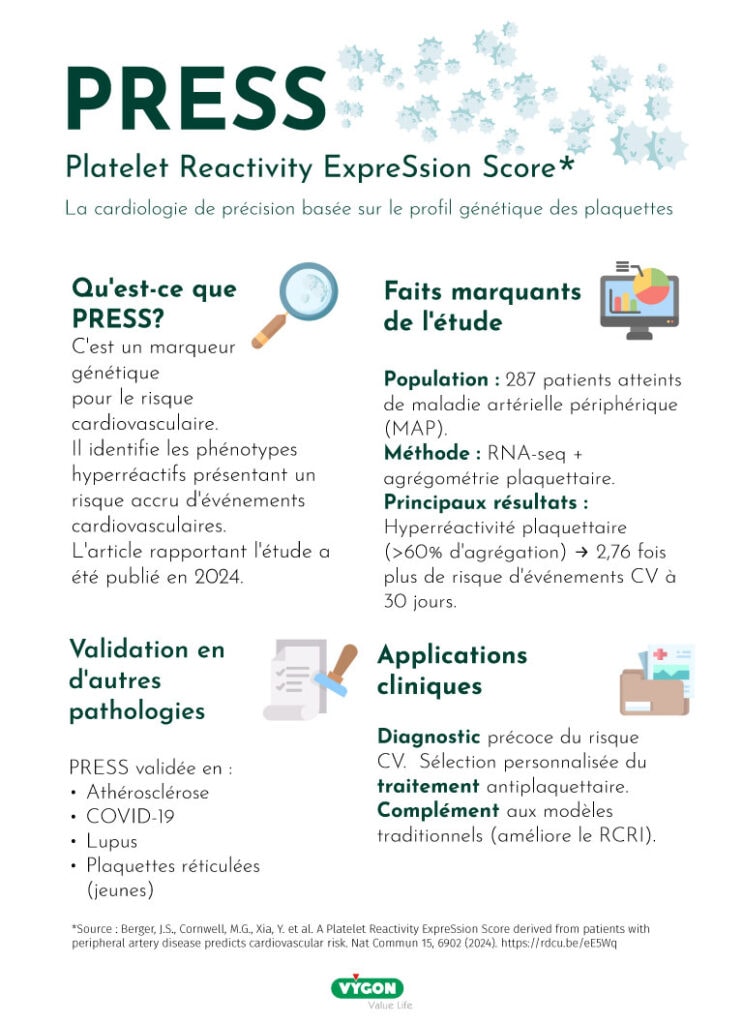

PRESS : identification génétique de l’hyperactivité plaquettaire

Le développement du Platelet Reactivity ExpreSsion Score (PRESS) représente une autre avancée cruciale dans la médecine cardiovasculaire personnalisée. Cet outil utilise des signatures génétiques pour évaluer la réactivité plaquettaire, identifiant les patients présentant un risque d’hyperactivité plaquettaire qui pourraient bénéficier d’un traitement antiagrégant.

Les recherches génétiques qui ont conduit au développement du PRESS ont analysé les différences génétiques entre les personnes atteintes d’une maladie artérielle périphérique et celles présentant une hyperactivité plaquettaire, en les comparant à des individus en bonne santé. Cette approche promet de révolutionner l’identification précoce des patients à risque d’événements athérothrombotiques.

Progrès récents en cardiologie clinique

Imagerie cardiaque de dernière génération

La précision diagnostique a fait un bond en avant ces dernières années grâce à de nouveaux outils d’imagerie avancés. Par exemple, l’échocardiographie tridimensionnelle (3D) permet de visualiser en temps réel et avec une grande fidélité les structures du cœur, ce qui facilite la détection précoce des anomalies valvulaires et myocardiques.

Cette technique, particulièrement utile en cardiologie interventionnelle, améliore la planification de procédures telles que les réparations valvulaires et les fermetures de défauts septaux.

De son côté, l’imagerie par résonance magnétique cardiaque haute résolution (IRM cardiaque) s’est imposée comme la méthode de référence pour évaluer la fonction ventriculaire, la fibrose myocardique et la perfusion sans recourir aux rayonnements ionisants. Grâce à des séquences rapides et à des algorithmes de reconstruction avancés, il est désormais possible d’obtenir des images précises, même chez les patients présentant un rythme cardiaque irrégulier.

Un autre outil très efficace est l’angiographie par tomodensitométrie (ATC) non invasive, qui a révolutionné l’évaluation des maladies coronariennes. Grâce à l’utilisation de techniques d’acquisition à grande vitesse et de logiciels de reconstruction tridimensionnelle, les cardiologues peuvent visualiser les artères coronaires avec un grand niveau de détail, détecter les plaques athéroscléreuses et évaluer leur composition sans avoir recours à un cathétérisme.

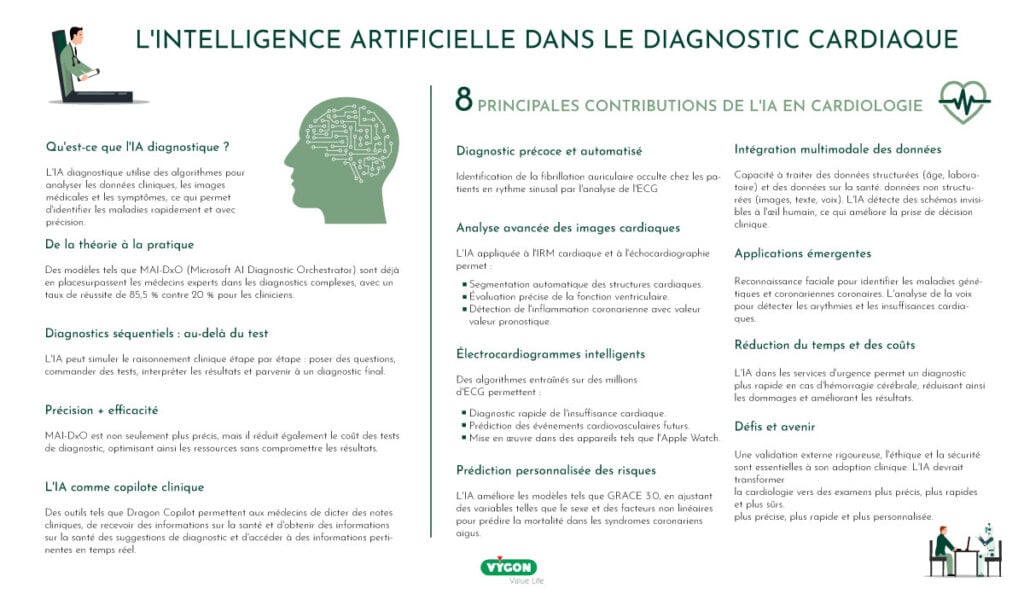

L’intelligence artificielle appliquée au diagnostic

L’irruption de l’intelligence artificielle (IA) dans le domaine médical a ouvert de nouvelles perspectives dans l’analyse et l’interprétation de données complexes. En cardiologie, l’IA est utilisée pour détecter des schémas subtils dans les électrocardiogrammes (ECG), prédire le risque d’événements indésirables et optimiser le suivi clinique.

Des modèles entraînés à partir de millions d’enregistrements peuvent identifier des arythmies, des dysfonctionnements ventriculaires ou des signes précoces d’insuffisance cardiaque, avant même que le clinicien ne remarque des anomalies. De plus, l’IA appliquée à l’imagerie cardiaque contribue à délimiter les structures avec plus de précision, à segmenter automatiquement les cavités et les tissus et à estimer les volumes et les fractions d’éjection de manière reproductible.

Innovations en matière de prévention et de traitement : procédures mini-invasives

Les thérapies structurelles cardiaques ont évolué grâce à des techniques percutanées qui réduisent le recours à la chirurgie à cœur ouvert. Deux exemples paradigmatiques sont le remplacement valvulaire aortique transcatheter (TAVR) et la réparation mitrale transcatheter (TMVR), qui ont démontré une excellente efficacité et sécurité, en particulier chez les patients âgés ou présentant des comorbidités qui contre-indiquent la chirurgie conventionnelle.

Le TAVR consiste à implanter une prothèse valvulaire à l’aide d’un cathéter introduit par voie fémorale, évitant ainsi la thoracotomie. Des études montrent que cette technique offre des taux de survie à moyen terme similaires, voire supérieurs, à ceux de la chirurgie traditionnelle, avec une durée d’hospitalisation plus courte et une récupération plus rapide.

La TMVR, quant à elle, a permis de traiter l’insuffisance mitrale secondaire à l’aide de dispositifs tels que des clips et des ancrages valvulaires qui corrigent la coaptation sans nécessiter de circulation extracorporelle. Ces interventions, guidées par échocardiographie transœsophagienne en temps réel, changent le paradigme thérapeutique et ouvrent une nouvelle ère dans la cardiologie structurelle.

Recherche et développement dans le domaine des dispositifs cardiovasculaires

Innovation dans les dispositifs implantables

Les progrès réalisés dans le domaine des dispositifs cardiovasculaires implantables ont été fulgurants, tant en termes de fonctionnalité que de conception. Les pacemakers actuels intègrent des capteurs qui détectent l’activité physique du patient et ajustent la fréquence cardiaque de manière dynamique, favorisant la synchronisation ventriculaire et réduisant le risque de dysfonctionnement.

Les défibrillateurs automatiques implantables (DAI) intègrent des algorithmes de détection plus précis qui évitent les décharges inutiles et permettent une surveillance à distance en temps réel, améliorant ainsi le suivi à distance. De plus, certains modèles plus récents sont placés sous la peau, évitant ainsi les complications associées aux électrodes intravasculaires.

Dans le domaine de l’assistance ventriculaire, les systèmes de dernière génération présentent des améliorations en termes d’efficacité énergétique, de taille réduite et de biocompatibilité accrue, ce qui permet une durée de vie plus longue avec moins de risques de thrombose. Ces pompes, qui servent souvent de pont vers la transplantation ou même de thérapie définitive, sont aujourd’hui une réalité bien établie.

Coeur artificiel orthotopique (Carmat)

Ces dernières années, des travaux ont été réalisés pour améliorer le cœur artificiel orthotopique, une pompe qui est placée dans la poitrine pour remplacer les ventricules et les valves endommagés du cœur. Le cœur artificiel total est avant tout une mesure temporaire (souvent appelée « pont vers la transplantation ») qui permet au cœur de continuer à pomper pendant qu’une personne attend un donneur de cœur pour subir une transplantation cardiaque.

Bien que les cardiologues et les chirurgiens cardiaques travaillent sur le rêve d’un cœur artificiel depuis plus de 60 ans ( ), ce n’est que fin 2013 que la première implantation d’un cœur autonome et autosuffisant a été réalisée. Cette prothèse, fabriquée à partir de tissus biologiques hémocompatibles d’origine animale, génère une circulation sanguine autonome à un niveau physiologique.

Le cœur est équipé de capteurs électroniques et d’un système électromécanique complexe qui détecte la position du patient – debout, assis ou couché – ainsi que la pression veineuse et artérielle liée à son activité, adaptant ainsi la fréquence et le débit cardiaque aux différentes situations.

Considérations environnementales : microplastiques et risque cardiovasculaire

Une étude prospective multicentrique a mis en évidence un lien possible entre l’exposition aux microplastiques et aux nanoplastiques et un risque accru de maladies cardiovasculaires. L’étude a révélé la présence de polyéthylène dans les plaques artérielles carotidiennes de plus de 58 % des patients, ceux dont les plaques contenaient des microplastiques présentant un risque accru d’infarctus, d’accidents vasculaires cérébraux et de décès.

Actuellement, des chercheurs de l’université de Jaén (UJA), en collaboration avec des cliniciens de l’unité de soins intensifs de l’hôpital universitaire de Jaén, mènent une étude axée sur la présence de microplastiques et de nanoplastiques dans le sérum de patients victimes d’un infarctus.

Conclusions

Le coeur de la cardiologie bat plus fort que jamais grâce à l’innovation. Les outils d’imagerie avancés, l’intelligence artificielle appliquée au diagnostic et les thérapies mini-invasives sont en train de reconfigurer la pratique clinique, permettant une approche plus précise, individualisée et moins agressive. Parallèlement, les nouveaux dispositifs implantables et les projets de recherche collaborative ouvrent des possibilités auparavant inimaginables pour les patients atteints de maladies cardiovasculaires.

En cette Journée mondiale du cœur, il est essentiel non seulement de célébrer ces progrès, mais aussi de renforcer notre engagement en faveur d’une médecine plus préventive, plus technologique et plus centrée sur le patient. L’avenir du cœur est entre de bonnes mains… et entre de bons esprits.

Bibliographie

- American Heart Association. AHA names biggest advances in cardiovascular research for 2024. Disponible sur : https://www.heart.org/en/around-the-aha/aha-names-biggest-advances-in-cardiovascular-research-for-2024 [Consulté en décembre 2024]

- Khan SS, Coresh J, Pencina MJ, et al. Novel Prediction Equations for Absolute Risk Assessment of Total Cardiovascular Disease Incorporating Cardiovascular-Kidney-Metabolic Health: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2024;149(11):e1-e30.

- Patel KV, Pandey A, de Lemos JA, et al. Comparison of the PREVENT equations and Pooled Cohort Equations for Predicting Cardiovascular Disease. JAMA. 2024;331(22):1896-1906.

- Williams B, Mancia G, Spiering W, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018;39(33):3021-3104.

- Butler J, Filippatos G, Siddiqi TJ, et al. Effets de la finérénone chez les patients atteints d’insuffisance cardiaque et présentant une fraction d’éjection légèrement réduite ou préservée. N Engl J Med. 2024;391(16):1475-1485.

- Lim HS, Gustafsson F, Merkely B, et al. Effets de la réparation transcathéter de la valve mitrale dans l’insuffisance cardiaque. N Engl J Med. 2024;391(24):2203-2214.

- Lincoff AM, Brown-Frandsen K, Colhoun HM, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in obesity without diabetes. N Engl J Med. 2023;389(24):2221-2232.

- Kosiborod MN, Abildstrøm SZ, Borlaug BA, et al. Semaglutide chez les patients atteints d’insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection préservée et obésité. N Engl J Med. 2023;389(12):1069-1084.

- Perkovic V, Tuttle KR, Rossing P, et al. Effets du sémaglutide sur les maladies rénales chroniques chez les patients atteints de diabète de type 2. N Engl J Med. 2024;391(2):109-121.

- Solomon SD, McMurray JJV, Borlaug BA, et al. Tirzepatide dans l’insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection préservée et obésité. N Engl J Med. 2024;391(21):1983-1993.

- Kelly AS, Bensignor MO, Hsia DS, et al. Liraglutide chez les enfants âgés de 6 à < 12 ans souffrant d’obésité – essai randomisé. N Engl J Med. 2024;391(21):1968-1982.

- Desai AS, Solomon SD, Shah AM, et al. Effet du sacubitril-valsartan par rapport à l’énalapril sur la rigidité aortique chez les patients atteints d’insuffisance cardiaque et présentant une fraction d’éjection réduite. JAMA. 2019;322(11):1077-1084.

- Olivotto I, Oreziak A, Barriales-Villa R, et al. Mavacamten for treatment of symptomatic obstructive hypertrophic cardiomyopathy (EXPLORER-HCM): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2020;396(10253):759-769.

- Ho CY, Mealiffe ME, Bach RG, et al. Évaluation du mavacamten chez les patients symptomatiques atteints de cardiomyopathie hypertrophique non obstructive. J Am Coll Cardiol. 2020;75(21):2649-2660.

- Thiele H, Zeymer U, Akin I, et al. Extracorporeal life support in infarct-related cardiogenic shock. N Engl J Med. 2023;389(14):1286-1297.

- Dominic King & Harsha Nori The Path to Medical Superintelligence https://microsoft.ai/new/the-path-to-medical-superintelligence/