L’obstruction est l’une des complications les plus courantes associées aux dispositifs d’accès vasculaire (DAV). Un dispositif bloqué peut interrompre le traitement, empêchant l’administration de médicaments essentiels, de fluides ou de nutrition. Cela peut entraîner une détérioration rapide de l’état du patient en situation d’urgence ainsi que le développement d’autres complications, telles que des infections.

Prévenir les obstructions est important afin d’assurer la sécurité du patient, réduire l’inconfort et minimiser l’anxiété. La prévention permet non seulement de maintenir l’efficacité du traitement, mais aussi de réduire la nécessité d’interventions inutiles.

Cet article porte spécifiquement sur l’obstruction des chambres implantables. Il aborde ses types et ses signes, puis présente des pratiques pour réduire le risque de complications.

Lisez la suite pour apprendre comment minimiser le risque d’obstruction d’une chambre implantable.

Types d’obstruction d’une chambre implantable

Lorsqu’un cathéter est perméable, il permet un rinçage et une aspiration libres, sans résistance. Une obstruction peut cependant se présenter sous trois formes principales :

- Occlusion partielle : présence d’un flux ralenti.

- Obstruction persistant au prélèvement : possibilité de rinçage, mais impossibilité d’aspiration depuis le cathéter.

- Obstruction totale : impossibilité de rinçage ou d’aspiration depuis le cathéter.

Signes de l’obstruction d’une chambre implantable

Les signes d’obstruction incluent :

- Reflux sanguin lent,

- Impossibilité de rincer librement,

- Débit lent,

- Résistance ressentie lors du rinçage,

- Impossibilité d’administrer des fluides ou des médicaments,

- Fréquences des alertes indiquant une obstruction,

- Gonflement au niveau du site d’insertion,

- Fuite au niveau du site d’insertion.

Comment prévenir l’obstruction d’une chambre implantable

Pour réduire les complications occlusives des chambres implantables et assurer la sécurité du patient, nous recommandons les 10 pratiques suivantes :

Surveillance et évaluation du patient

Le patient doit faire l’objet d’une surveillance régulière afin de repérer tout signe d’obstruction. Une détection précoce permet de prévenir d’éventuelles complications, comme les infections.

Recommandations:

- Une surveillance et un entretien réguliers de la chambre permettent de détecter tout problème avant qu’il ne s’aggrave, réduisant ainsi le risque d’obstruction et d’autres complications.

- Une hydratation et une alimentation adaptées aident à prévenir l’obstruction de la chambre implantable.

- Un bon positionnement du cathéter limite les risques de pliure ou de compression, réduisant ainsi le risque d’obstruction.

- Il est essentiel de suivre le plan de soins recommandé par l’équipe soignante pour garantir le bon fonctionnement de la chambre implantable.

Formation

Des études montrent qu’une formation adéquate des professionnels de santé travaillant avec les DAV peut améliorer les résultats pour les patients13. Il est essentiel qu’ils appliquent rigoureusement les bonnes pratiques lors de l’accès aux DAV et du rinçage. Cette approche renforme la sécurité et réduit le risque de complications, notamment l’obstruction10.

Recommandations:

- Mettre en place des protocoles standardisés pour le rinçage et le verrouillage dans tous les établissements.

- Suivre les recommandations du fabricant et les instructions d’utilisation afin de garantir l’intégrité du dispositif et de prévenir son obstruction.

Rinçage régulier et adéquat

Un rinçage régulier et efficace est essentiel pour prévenir l’obstruction des dispositifs. Il permet d’éliminer les résidus et de limiter l’accumulation de sang et de biofilm à l’intérieur du cathéter.

Technique de rinçage efficace

Un rinçage bien exécuté est essentiel pour maintenir la perméabilité du dispositif et réduire le risque d’obstruction16.

Recommandation :

Utiliser un rinçage pulsé (push-pause) qui facilite l’élimination du biofilm du cathéter et de la chambre implantable.

Il consiste en une injection rapide, alternant poussées et arrêts (push-pause). Des études montrent que la turbulence ainsi générée nettoie plus efficacement la lumière du cathéter et la chambre implantable qu’un flux continu et laminaire17. Cette technique est également associée à une réduction de l’adhésion et de la prolifération bactériennes dans les DAV3.

Orientation du biseau de l’aiguille de Huber

Lors du rinçage d’une chambre implantable, le biseau de l’aiguille de Huber doit être orienté à l’opposé du canal de sortie reliant le cathéter au corps de la chambre implantable. Cette orientation, validée par des tests in vitro, favorise une élimination plus efficace des protéines8.

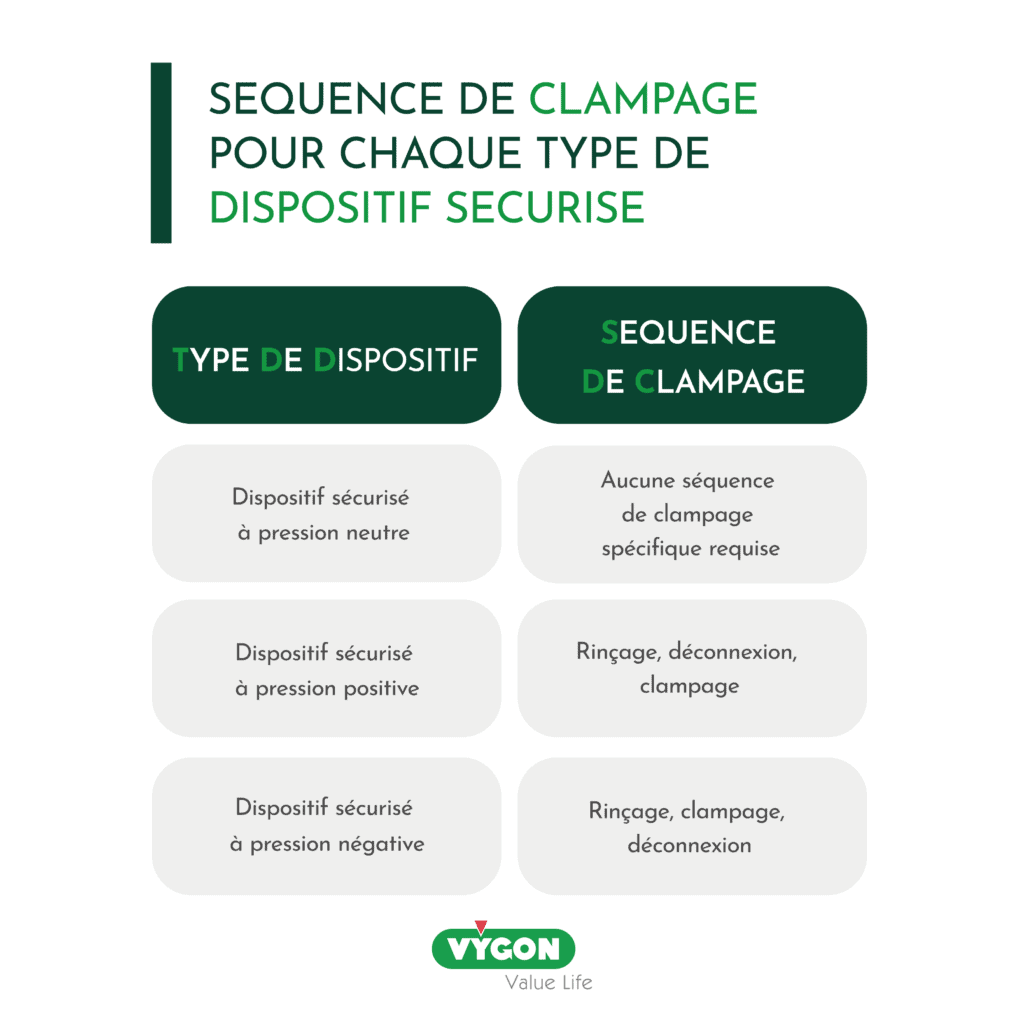

Séquence de clampage correcte

La séquence de clampage de la chambre implantable est essentielle pour réduire le risque d’obstruction du cathéter. L’ordre de clampage et de déconnexion de la seringue varie selon le type de dispositif sans aiguille utilisé. Il est donc important que les professionnels de santé maîtrisent cette information avant de manipuler un DAV.

Solution verrou

Les solutions « verrou » sont des liquides instillés dans la lumière du cathéter après le rinçage afin de préserver sa perméabilité ou de réduire les risques infectieux6. Parmi les solutions verrous figurent le sérum physiologique, l’héparine, les antibiotiques, les thrombolytiques, le citrate, l’éthanol et les solutions de bicarbonate14.

Traditionnellement, l’héparine était l’agent de verrouillage privilégié pour la plupart des DAV. Toutefois, une méta-analyse récente indique qu’il existe peu de preuves attestant de son efficacité dans la prévention des occlusions11. De plus, aucune donnée ne démontre que l’utilisation de solution saline héparinisée réduit le risque d’obstruction des DAV.

Les recommandations du « National Institute for Health and Care Excellence (NICE) » préconisent un rinçage suivi d’un verrouillage du cathéter avec une injection stérile de sérum physiologique à 0,9 %15.

Retrait de l’aiguille avec pression positive

Le retrait de l’aiguille de Huber d’une chambre implantable peut entraîner un reflux sanguin à l’extrémité du cathéter, favorisant ainsi une obstruction intraluminale. Ce phénomène se produit lorsque le septum de la chambre, légèrement soulevé lors du retrait, reprend sa position initiale, provoquant un léger reflux sanguin dans le cathéter.

Une étude de Lapalu (2010) a montré que l’application d’une pression positive, par injection d’une solution supplémentaire lors du retrait de l’aiguille de Huber, réduisait de près de 80 % l’incidence du reflux sanguin. Ces résultats soulignent l’efficacité du retrait sous pression positive, qui s’avère plus performante que le rinçage pulsé ou une simple séquence de clampage avec pression positive.

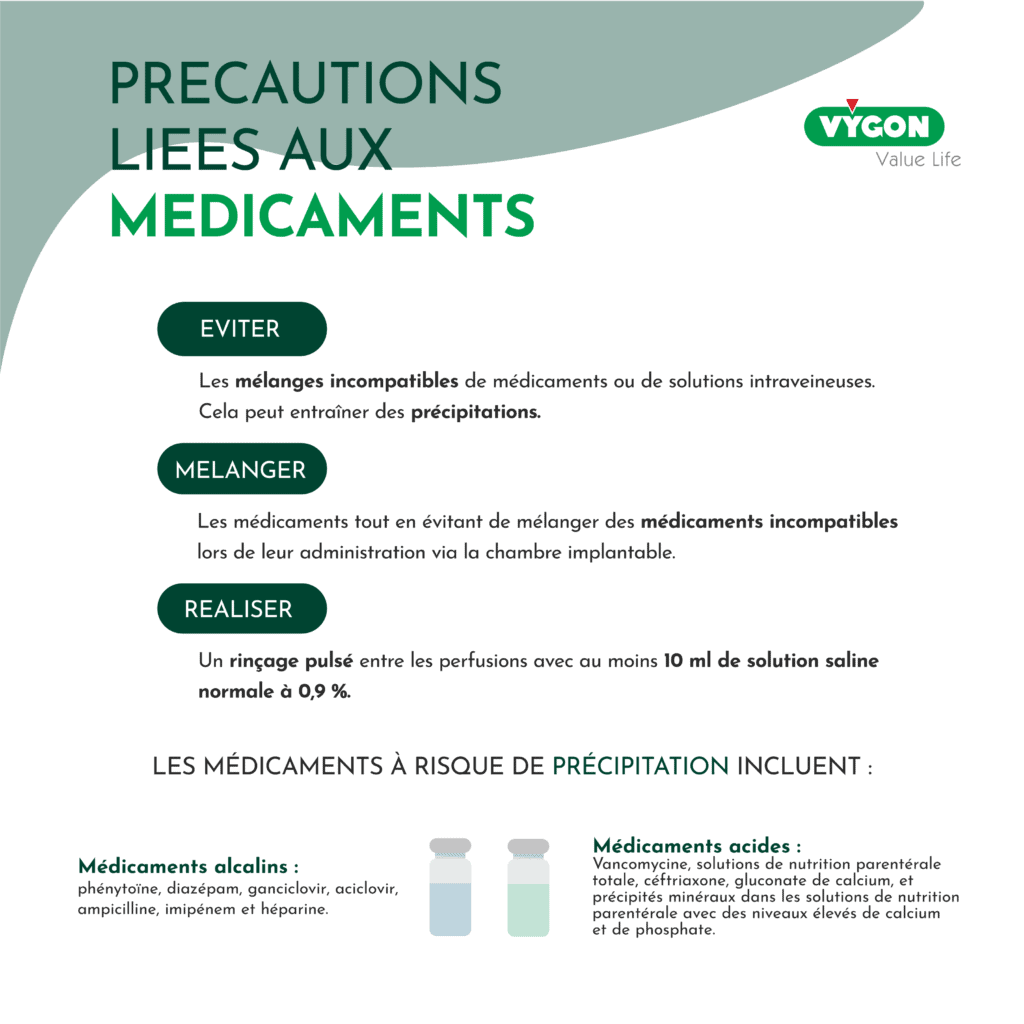

Précautions liées aux médicaments

Prélèvement sanguin

- Limitez les prélèvements sanguins au strict nécessaire, chaque accès augmentant le risque d’infection ou d’occlusion.

- Assurez un rinçage et un verrouillage adéquats après chaque prélèvement pour prévenir les complications occlusives.

- Rincez la chambre avec au moins 20 ml de solution saline à 0,9 %, en appliquant une technique de rinçage pulsé.

Diverses méthodes permettent de prévenir efficacement les occlusions des chambres implantables. En appliquant les dix recommandations présentées dans cet article, les professionnels de santé assurent la perméabilité du dispositif, offrant ainsi aux patients des résultats optimaux tout en réduisant le risque de complications liées à une occlusion.

REFERENCES

- Cia-Arriaza M, Cabrera-Jaime S, Cano-Soria R, Manzano-Castro M, Domínguez-Gómez M, Prieto-Arenas DM, Benito-Yagüe A, Sánchez-Martín A, González-Alonso C, Fernández-Ortega P. Evidence on port-locking with heparin versus saline in patients with cancer not receiving chemotherapy: A randomized clinical trial. Asia Pac J Oncol Nurs. 2022 May 21;9(9):100085. doi: 10.1016/j.apjon.2022.100085. PMID: 35935884; PMCID: PMC9345785.

- Denton et al. Royal College of Nursing. Standards for infusion therapy. 2016. http://tinyurl.com/y2le48zm (consulté le 13 juin 2023).

- Ferroni A, Gaudin F, Guiffant G, Flaud P, Durussel JJ, Descamps P, Berche P, Nassif X, Merckx J. Pulsative flushing as a strategy to prevent bacterial colonisation of vascular access devices. Med Devices (Auckl). 2014;7:379–83.

- Goossens GA, Jérôme M, Janssens C, Peetermans WE, Fieuws S, Moons P, Verschakelen J, Peerlinck K, Jacquemin M, Stas M. Comparing normal saline versus diluted heparin to lock non-valved totally implantable venous access devices in cancer patients: a randomised, non-inferiority, open trial. Ann Oncol. 2013;24(7):1892–9.

- Goossens GA. Flushing and locking of venous catheters: available evidence and evidence deficit. Nurs Res Pract. 2015;2015:985686.

- Goossens GA. Flushing and locking of venous catheters: available evidence and evidence deficit. Nurs Res Pract. 2015;2015:985686.

- Guiffant G, Durussel JJ, Flaud P, Vigier JP, Merckx J. Flushing ports of totally implantable venous access devices, and impact of the Huber point needle bevel orientation: experimental tests and numerical computation. Medical Devices (Auckland, N.Z.). 2012 ;5:31-37. DOI: 10.2147/mder.s30029. PMID: 23166455; PMCID: PMC3500975.

- Guiffant G, Durussel JJ, Merckx J, Flaud P, Vigier JP, Mousset P. Flushing of intravascular access devices (IVADS)—efficacy of pulsed and continuous infusions. J Vasc Access. 2012B;13(1):75–8.

- Jabaley T, Xiong N, Conley S, Mazeika T, Johnson D, Biggins BA, Hilton N, Hong F. Transitioning from heparin to saline locks for central venous access devices in oncology: An evidence-based practice approach. Can Oncol Nurs J. 2022 Apr 1;32(2):286-293. doi: 10.5737/23688076322286293. PMID: 35582245; PMCID: PMC9040787.

- Krzywda EA, Andris DA. Twenty-five years of advances in vascular access: bridging research to clinical practice. SAGE J; 2005.

- López-Briz E, Ruiz Garcia V, Cabello JB, Bort-Martí S, Carbonell Sanchis R, Burls A. Heparin versus 0.9% sodium chloride locking for prevention of occlusion in central venous catheters in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Jul 30;7(7):CD008462. doi: 10.1002/14651858.CD008462.pub3. Update in: Cochrane Database Syst Rev. 2022 Jul 18;7:CD008462. PMID: 30058070; PMCID: PMC6513298.

- Loveday HP, Wilson JA, Pratt RJ, Golsorkhi M, Tingle A, Bak A, Browne J, Prieto J, Wilcox M, UK Department of Health. epic3: national evidence-based guidelines for preventing healthcare-associated infections in NHS hospitals in England. J Hosp Infect. 2014 Jan;86 Suppl 1:S1-70. doi: 10.1016/S0195-6701(13)60012-2. PMID: 24330862; PMCID: PMC7114876.

- Moureau NL. Safe patient care when using vascular access devices. Br J Nurs. 2013;22(1):S14–21.

- Moureau et al (2019) Vessel Health and Preservation: The Right Approach for Vascular Access. Vessel Health and Preservation: The Right Approach for Vascular Access | SpringerLink. (Accessed 13th June 2023)

- National Institute for Health and Care Excellence (NICE) Infection prevention and control 2014. Quality statement 5: Vascular access devices | Infection prevention and control | Quality standards | NICE (accessed 13th June 2023)

- Royon L, Durussel JJ, Merckx J, et al. The fouling and cleaning of venous catheters: a possible optimisation of the process using intermittent flushing. Chem Eng Res Des. 2012;90(6):803–7.

- Vigier JP, Merckx J, Coquin JY. The use of a hydrodynamic bench for experimental simulation of flushing venous catheters: impact of the technique. ITBM-RBM. 2005;26(2):147–9.