La perfusion est une pratique courante dans différents services hospitaliers qui comporte des risques tant pour les patients que pour les professionnels de santé.

Comme elle est généralement réalisée de manière progressive tout au long de l’hospitalisation d’un patient, elle devient souvent de plus en plus complexe en raison de l’utilisation d’un grand nombre de dispositifs médicaux et de médicaments administrés (y compris plusieurs avec une marge thérapeutique étroite).

Des réactions chimiques entre les médicaments ou des effets mécaniques, comme des bolus, peuvent survenir lorsque plusieurs solutions à débits différents sont administrées en même temps. Cette complexité peut entraîner des erreurs dans la gestion des dispositifs de perfusion. Ces fautes peuvent souvent également donner lieu à des conséquences fatales pour le patient (ex. : risque d’embolie gazeuse ou de contamination microbienne) et exposer le soignant à des risques (ex. : exposition au sang).

Dans cet article, nous allons aborder les erreurs courantes, les mésusages, les risques et les complications liés aux perfusions en soins intensifs.

Lisez la suite pour apprendre comment mieux atténuer ces risques et améliorer la sécurité de vos pratiques de perfusion.

Identification des erreurs, des risques et des complications liés à la perfusion en soins intensifs

En soins intensifs, les dispositifs de perfusion complexes posent de nombreux risques pouvant entraîner des complications cliniques pour le patient.

Pour prévenir ces problèmes, nous avons identifié les erreurs et mésusages courants, leurs risques et complications, ainsi que des recommandations pour les éviter :

Lignes de perfusion non fermées ou non protégées à l’extrémité proximale :

Cette pratique peut entraîner une ouverture du système à l’air et aux micro-organismes, augmentant le risque d’embolie gazeuse et de contamination microbienne.

Pour éviter ces situations à haut risque, il est essentiel d’utiliser des valves bidirectionnelles (connecteurs sans aiguille) sur les extrémités proximales des dispositifs disponibles sur la ligne de perfusion, tels que les robinets, rampes et prolongateurs. Cela permet non seulement de protéger le personnel soignant contre les blessures par piqûre d’aiguille, mais aussi de protéger les patients contre l’embolie gazeuse et les infections microbiennes. Grâce à la valve bidirectionnelle, la ligne de perfusion est dûment sécurisée.

Mise en place d’un nouveau dispositif :

Parfois, nous sommes amenés à réorganiser la ligne de perfusion pour être plus réactifs. Lorsqu’on ajoute des dispositifs à la ligne comme des robinets ou des rampes, le circuit est ouvert à l’air et aux micro-organismes, ce qui peut entraîner une nouvelle fois une embolie gazeuse ou une contamination microbienne.

Selon l’évolution de l’état clinique du patient, une perfusion supplémentaire peut être nécessaire, ce qui implique l’ajout d’un robinet ou d’une rampe de robinets pour répondre à ce besoin. Ce faisant, le circuit est de nouveau ouvert à l’air et aux micro-organismes, générant un double risque : risque d’embolie gazeuse et risque de contamination microbienne.

Pour éviter d’ouvrir le système pendant la prise en charge, il est essentiel d’anticiper les dispositifs qui pourraient être nécessaires avant de mettre en place la ligne. Cela est d’autant plus important lorsqu’elle n’est pas équipée de valves bidirectionnelles à système clos permettant de la manipuler en toute sécurité.

Succession de robinets :

L’utilisation de séries de robinets peut entraîner des déconnexions imprévues, ouvrant ainsi le système à l’air et aux micro-organismes.

Pour éviter cela, il est recommandé de ne pas assembler successivement plusieurs robinets à trois voies et de privilégier une rampe de robinets ou un prolongateur multi-lumières avec le nombre d’accès nécessaire.

Pose de plusieurs dispositifs près du cathéter :

Poser plusieurs robinets près du cathéter peut exercer une pression et un effet de traction sur le cathéter, entraînant une courbure et pouvant conduire à une interruption du traitement ou un déplacement du cathéter.

Ajouter un prolongateur à l’extrémité proximale du cathéter permet d’éloigner les dispositifs de dérivation (robinet, rampe) du site d’insertion, ce qui permet de contourner ce problème.

Perfusion de médicaments incompatibles :

Cela peut entraîner la formation de précipités, obstruant le prolongateur et réduisant voire stoppant l’administration, ce qui peut avoir des conséquences graves sur l’état clinique du patient.

Pour éviter ce problème, il est important d’augmenter le nombre de lignes de perfusion afin d’éviter le mélange de médicaments incompatibles, ou au moins de réduire le temps de contact entre les médicaments incompatibles. Se référer à des bases de données comme Stabilis pour mieux identifier les incompatibilités physico-chimiques courantes.

Pincement/courbure du prolongateur en Polyéthylène lors de l’ouverture de la ligne :

Le polyéthylène est un matériau apprécié pour son inertie chimique, ce qui signifie qu’il peut être en contact avec la solution médicamenteuse sans risque d’interaction. Il est aussi connu pour sa rigidité, permettant de maintenir le prolongateur intact même sous pression.

Cependant, cette rigidité présente aussi un inconvénient, car le moindre pincement ou pli peut laisser une marque. La ligne peut même se rompre si la courbure est importante, comme lorsqu’elle est pincée pour fermer la ligne (au moment d’un changement de dispositif, d’une seringue vide, etc.), entraînant des complications telles qu’une embolie gazeuse, une contamination microbienne ou un sous-dosage du médicament.

Pour éviter ces conséquences à risque, il est préférable d’utiliser des valves bidirectionnelles pour assurer la fermeture de la ligne au moment de son ouverture plutôt que de courber le prolongateur.

Perfusion de catécholamines sur la même ligne que d’autres traitements :

Cela peut entraîner l’administration d’un bolus de médicament vasoactif au patient en raison de la perfusion de médicaments à débits différents, provoquant une instabilité hémodynamique sévère.

La meilleure façon de prévenir l’effet bolus sur la ligne est de dédier une ligne à la perfusion des catécholamines afin d’isoler cette classe de médicaments à haute vigilance. Si les lignes sont limitées, il est recommandé de donner la priorité aux médicaments tels que les catécholamines et ceux avec une marge thérapeutique étroite.

Rinçage inapproprié de la ligne après l’administration de médicaments, de lipides ou de sang :

Cela peut entraîner une contamination de la ligne et, en cas de cristallisation de résidus de perfusats, une occlusion de la ligne peut survenir, provoquant des complications aiguës telles que les infections sanguines liées au cathéter et la septicémie.

Dans ce cas, il est fortement recommandé de réaliser un rinçage pulsé de 10 mL (3 à 10 pulsations) après chaque administration de médicament, lipide ou sang afin de nettoyer correctement la ligne.

Reflux sanguin :

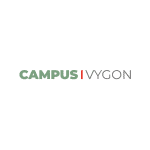

De nombreuses raisons peuvent expliquer une occlusion de cathéter. Elle est souvent due à une différence entre la pression d’administration et la pression veineuse centrale.

Si la pression veineuse centrale est plus élevée que la pression de perfusion de la solution, un reflux sanguin peut survenir, entraînant une occlusion de l’extrémité distale du cathéter par accumulation. Cela peut être causé par l’épuisement du sac de perfusion, un débit faible du garde-veine ou une forte pression générée par le patient (toux, éternuement, vomissements, etc.).

D’autres causes d’occlusion du cathéter existent, comme un rinçage inadapté, un déplacement de l’extrémité distale du cathéter, ou encore l’état clinique et physiologique du patient (diabète…).

L’occlusion du cathéter (thrombus intraluminal, thrombus mural ou gaine de fibrine) entraîne une obstruction de la ligne, une interruption du traitement, voire le retrait du cathéter.

Pour prévenir les occlusions, il est fortement recommandé d’utiliser des valves bidirectionnelles neutres avec fonction de contrôle de flux (anti-reflux).

Identification incorrecte de la ligne :

L’absence d’identification des lignes rend difficile l’identification des solutions administrées, en particulier lors de situations d’alerte. Cela peut augmenter le risque d’erreur et, par conséquent, accroître la probabilité d’administrer le traitement de manière incorrecte, provoquant une instabilité clinique du patient.

Il est recommandé d’identifier correctement les médicaments administrés, notamment par un étiquetage des poches, des pousse-seringues et des prolongateurs (à proximité du patient) avec des codes couleur appropriés permettant de reconnaître le type de médicament.

>> TELECHARGEZ NOS POSTERS ERREURS-RISQUES-COMPLICATIONS-RECOMMANDATIONS ICI <<

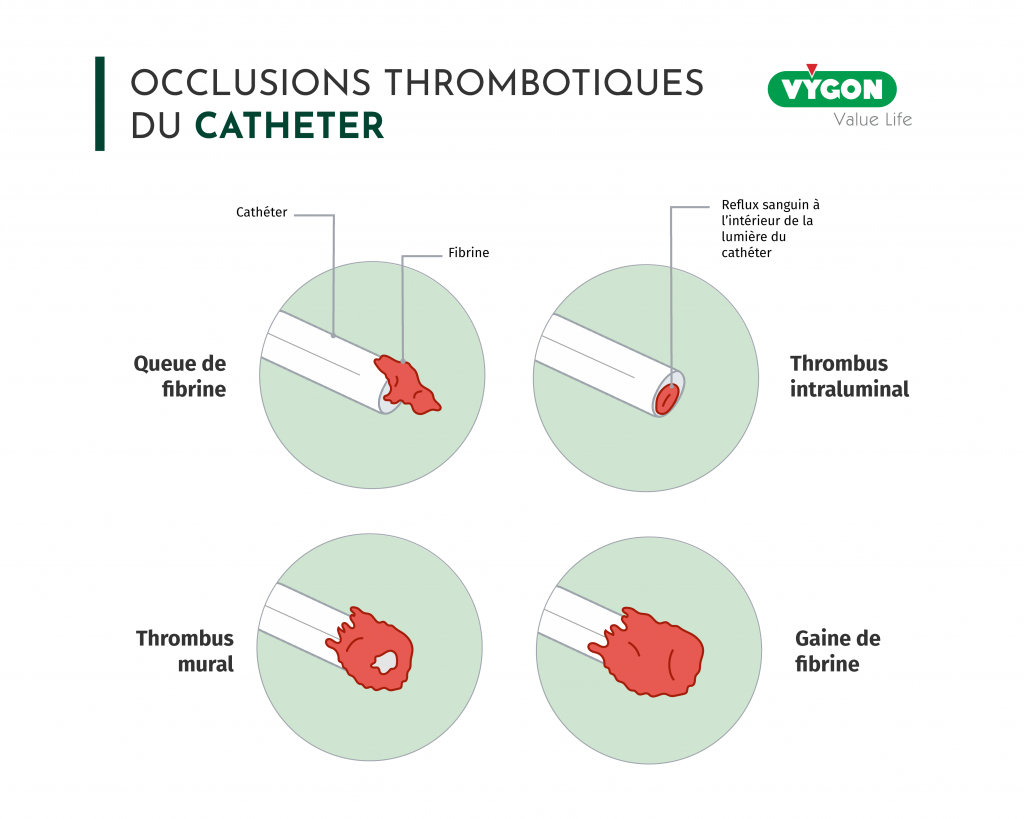

Règles d’or pour une perfusion optimale en réanimation :

La perfusion est donc une pratique complexe au cours de laquelle l’utilisateur doit faire les bons choix afin d’assurer l’administration des traitements au patient conformément à la prescription médicale.

En effet, la configuration idéale n’existe pas, mais elle peut être optimisée en suivant des règles de base pour une gestion efficace de la perfusion.

Le choix de la voie d’accès appropriée, l’administration du bon médicament avec les méthodes d’administration adéquates, ainsi que la sélection des dispositifs doivent se faire en accord avec les recommandations des sociétés savantes concernées. Il est également essentiel de bien connaître les avantages et les limites de ces dispositifs et de vérifier régulièrement les installations.

Cela contribuera à la bonne réalisation de la procédure de perfusion, avec pour objectif final d’assurer la sécurité thérapeutique du patient.

Pour les dernières actualités, mises à jour et conseils d’experts en Accès Vasculaire, suivez-nous sur Instagram !

Bibliographie

- Gorski, Lisa A., et al. Infusion Therapy Standards of Practice, 8th Edition. Journal of Infusion Nursing, vol. 44, no. 1S, janvier 2021, p. S1224. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.1097/NAN.0000000000000396.

- Bonnes pratiques de Perfusion en Anesthésie-Réanimation : des abords vasculaires aux montages de perfusion – Lucie Germon, Aurélie Bros, Perrine Drancourt, Stéphanie Genay, Delphine Cabelguenne.

- https://www.cathflo.com/catheter-management/types-catheter-occlusions.html